2025年3月末~4月初旬に、阪急交通社のツアーを利用して、妻と一緒に春の山陰名所をめぐる旅に行ってきました。前回のFDAチャーター便を利用した熊野三山と紀伊半島の旅がとても良かったので、今回も富山空港からFDAチャーター便を利用して山陰へ飛行機で直行する旅です。

1日目は、富山空港からFDAチャーター便で出雲空港へ直行し、島根県立古代出雲歴史博物館を見学した後に出雲大社へ参拝してから玉造温泉で宿泊するコースです。チャーター便は、富山空港を11:20に出発するので、60分前の10:20に富山空港に集合しました。前回の旅では、90分前に空港集合で暇を持て余したので、旅行のアンケートには集合時間が早過ぎると書きましたが、他にも多くのクレームがあったようで集合時間が改善されました。

チャーター便は、富山空港を11:20に出発して、青空の中を出雲空港へ向かって、順調に飛行しています。金沢・小松の町並みや白山を眺めながらお弁当を食べ終わる頃には、眼下には天橋立が見えてきました。そして、鳥取砂丘が左手に見えますと機内アナウンスがあった後、直ぐに降下が始まって着陸態勢に入りました。眼下に中海・宍道湖が迫ってきて、約1時間後の12:20頃には出雲空港に到着しました。本当にFDAチャーター直行便は、速くて便利です。

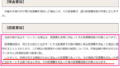

出雲空港から観光バスに乗り換えて最初の見学は、出雲大社の近くにある島根県立古代出雲歴史博物館です。入口を入ると、出雲大社境内遺跡から出土した出雲大社巨大本殿を支えた宇豆柱と心御柱が目に入ります。発掘されたのは鎌倉時代の柱で、宇豆柱が直径1.3m、心御柱が直径1.4mもあり、それぞれ3本づつ纏めて1本の柱としていました。

平安時代(10世紀)には高さ16丈(約48m)であったという伝承や実際に発掘された鎌倉時代の柱に基づいて、写真に示すような平安時代の出雲大社を復元した1/10の模型が展示してあります。1/10の模型を見ても、出雲大社が如何に巨大な建物であったかがよく分かりました。

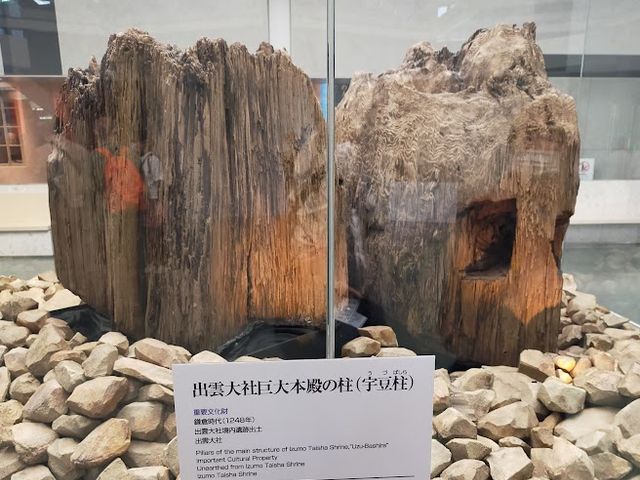

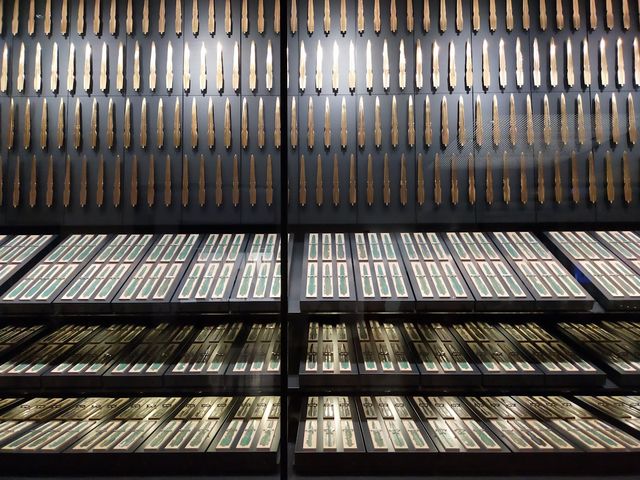

古代出雲歴史博物館には、他にも沢山のお宝が展示されていますが、中でも有名なのが荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡から出土した青銅器類です。荒神谷遺跡では、昭和58年(1983)に写真に示すような358本もの銅剣が、昭和60年(1985)には銅鐸6個と銅矛16本が合わせて発掘されました。また、加茂岩倉遺跡では、平成8~9年(1996~1997)に一カ所からは最多となる39個の銅鐸が発見され、国宝に指定されています。二つの遺跡は、山を隔てて僅か3.4kmしか離れていない上、出土した銅鐸に同じ「×」の刻印があることから、両遺跡は何らかの関係があると考えられています。

古代出雲歴史博物館で出雲大社の予習をした後、近くにある出雲大社へお参りに行きました。ガイドさんは、バス駐車場横の土産物店「観光センターいずも」の店員さんですが、慣れているのでとても説明が上手です。本殿にお参りした後に足元を見ると、直径1.3~1.4mの大きな円が3つ描かれており、この場所から宇豆柱や心御柱が発掘されたことが分かります。本殿に参拝した後は、大しめ縄で有名な神楽殿や出雲國造がお住まいになる千家國造館などを見学させて頂きました。

出雲大社にお参りをした後は、ガイドさんのお店で定番の「いなばの白兎」などを買ってから、今日のお宿である「玉造温泉 湯之助の宿 長楽園」に向かいました。長楽園には、比較的早く着いたので、ゆっくりとお風呂に入ってから、美味し料理とお酒を頂きました。北陸の人間は、美味しい物を食べ慣れているのですが、ここの料理はとても美味しかったのでお勧めできます。